Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

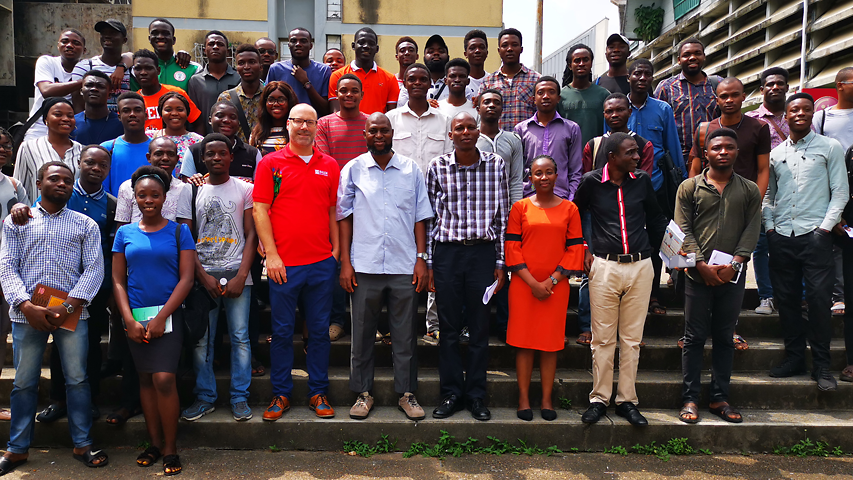

Studierende der University of Lagos

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) engagiert sich in der Bauwirtschaft in Afrika.

Der Bauingenieur Dr. Wolfram Schmidt entwickelt gemeinsam mit afrikanischen Partnern vor Ort einen nachhaltigen Bio-Beton, für den sogar Abfälle aus der Landwirtschaft verwendet werden können. Im Interview berichtet er über die Herausforderungen in der Kooperation mit afrikanischen Partnerländern.

"Zwischen Dar es Salam und Lagos liegen Welten"

Herr Dr. Schmidt, was ist aus Ihrer Sicht das größte Missverständnis, wenn es um Afrika geht?

Die meisten Leute glauben leider, Afrika sei ein einziges Land, aber es ist ein riesiger Kontinent mit teils sehr großen Unterschieden von Land zu Land. Die Annahme ist, dass in Afrika alles miteinander vergleichbar ist, und so werden Urlaubserfahrungen in Namibia als Grundlage für eine Investition in Nigeria genutzt. Das führt dazu, dass sich die Leute oft blutige Nasen holen.

Die Entfernung zwischen Sierra Leone und Tansania ist genauso groß wie die Entfernung zwischen Portugal und dem Irak. Aber niemand in Deutschland würde erwarten, dass Menschen aus Portugal und dem Irak kulturell nahezu identisch sind, für Sierra Leone und Tansania nimmt man das aber schon an. In Wirklichkeit liegen zwischen Ost-, West- und dem südlichen Afrika Welten, wenn es um die Mentalitäten und Kommunikationsweisen geht.

Sie verfügen über langjährige Erfahrungen in Afrika. Was sind für Sie die größten Hindernisse im Alltagsgeschäft?

Ich würde nicht von Hindernissen, sondern eher von unterschiedlichen Besonderheiten sprechen. Hier muss man wie gesagt sehen, dass jedes Land, jede Region völlig andere Merkmale mit sich bringt. Wenn es also überhaupt erlaubt ist, pauschale Bewertungen vorzunehmen, dann sind natürlich die Gelegenheitskorruption sowie meistens der Mangel an klar geregelten Abläufen ein Problem.

Wer sich aber davon nicht abschrecken lässt, der wird schnell feststellen, dass die Korruption im Alltag sich in etwa auf dem Niveau von Trinkgeldern bewegt und sich durch geschickte Kommunikation absolut vermeiden lässt. Der Mangel an klar geregelten Prozessen sollte eher auch als eine riesige Chance betrachtet werden, die gerade im überregulierten Baubereich enorme Innovationspotenziale mit sich bringt.

Ein großes Problem bleibt die Qualitätsüberwachung. Glücklicherweise haben die meisten deutschen Hersteller höhere Ansprüche an ihre Produkte als die internationale Konkurrenz. Allerdings ist der Markt in Afrika heiß umkämpft, und die Konkurrenz vor allem aus Asien preist ihre Produkte an als wären sie die besten und zugleich preiswertesten. Dagegen geben die deutschen Hersteller doch eher nüchtern ihre technischen Spezifikationen an.

Leider gibt es aber in fast allen afrikanischen Ländern weder hinreichend gut ausgestattete Labore, die die Produktqualitäten komplexer Materialien unabhängig prüfen könnten, noch gibt es Institutionen, die nicht gehaltene Werbeversprechen sanktionieren würden.

Was schlagen Sie vor, um die Qualitätsüberwachung zu verbessern?

Es gibt hier meiner Meinung nach nur eine Lösung: Finanzielle Unterstützung und Qualifizierung von hochwertigen Prüflaboren. Was heute gemacht wird, nämlich reine Schulungen, bringt wenig, denn zum einen nützt das beste Theoriewissen nichts, wenn man es in der Praxis aus Ermangelung an Prüftechnik nicht einsetzen kann.

Zweitens werden geschulte Leute oft abgeworben (häufig von der Rohstoff- und Mineralindustrie), und das investierte Geld in die Personalentwicklung ist verloren. Hier wäre eine Hybridlösung gegebenenfalls mit Wirtschaftsbeteiligung zielführend, indem Laborausstattung (ko-)finanziert wird, Personal geschult wird und Strukturen geschaffen werden, die die Labore unabhängig von externen Interessen machen.

Das heißt aber auch, dass gute Entwicklungspotenziale für das Personal geschaffen werden, damit sie nicht in andere Industrien wechseln müssen und alles wieder von vorne anfängt. Zudem sollten Personalstrukturen idealerweise auch einen Regierungswechsel überdauern, damit Labore unabhängig von politischen Entwicklungen langfristige Strategien zur Qualitätsinfrastruktur und Sicherheit etablieren können.

Mit den Verwaltungspartnerschaften hat das BMWi ein Instrument geschaffen, welches an der richtigen Stelle ansetzt. Derzeit ist eine bilaterale Partnerschaft zwischen Deutschland und Ghana im Bereich Bauchemie und nachhaltige Baustoffe in Planung, bei der die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) die Koordinierung übernimmt.

Oft sind auch die vertraglichen Erwartungen in Afrika ganz anders. Welchen Rat geben Sie deutschen Unternehmen?

Während wir in Deutschland erwarten, dass in einem Vertrag alles haarklein geregelt ist, wird dies in vielen afrikanischen Ländern eher als Absichtserklärung über den grundsätzlichen Rahmen betrachtet. Die Details werden dann im laufenden Prozess geklärt. Läuft das Projekt gut, werden mehr Informationen ausgetauscht, läuft es schlechter wird nachverhandelt. Beide Systeme, strikt reguliert versus dynamisch und flexibel, funktionieren in sich, führen aber zu Problemen, wenn sie aufeinanderprallen. Hier ist interkulturelle Kompetenz gegenüber unseren afrikanischen Partnern gefragt, von der wir in Deutschland noch viel zu wenig haben.

Das gleiche gilt für die unausweichlichen Top-Down-Prozesse. Für einen deutschen Unternehmer ist es nicht verständlich, warum er unter Umständen im Wartezimmer eines hochrangigen Entscheidungsträgers zunächst erstmal über Stunden ausharren muss, nur um einmal eine Hand geschüttelt zu haben. Aber ohne diese Hand geschüttelt zu haben, rennt man permanent gegen unsichtbare Wände. Es ist Teil der Kultur, der aus unserer Sicht merkwürdig erscheinen mag, der aber durchaus seine Berechtigung hat. Da muss man durch, und da hilft nur Schulung, Schulung, Schulung.

Ihr Fazit: Wie lässt sich auf deutscher Seite mehr Verständnis für Afrika aufbauen?

Wir sollten unsere völlig falsche Erwartungshaltung, dass Afrika von Hunger, Krieg und Krisen geplagt ist, ablegen und stattdessen die zweifelsfrei überwiegenden positiven Komponenten sehen. Wir müssen auch unser völlig unnötiges Helfersyndrom ablegen. Afrika braucht keine Retter, sondern Partner. Wenn wir nicht endlich anfangen, die gewaltigen Potenziale für Synergien zu sehen, dann bleiben deutsche Firmen weiterhin am Rande, denn Unternehmer aus anderen Erdteilen haben keine Muße auf uns zu warten.

Weitere Informationen

|

Das Interview führte Samira Akrach von Germany Trade & Invest im November 2020.