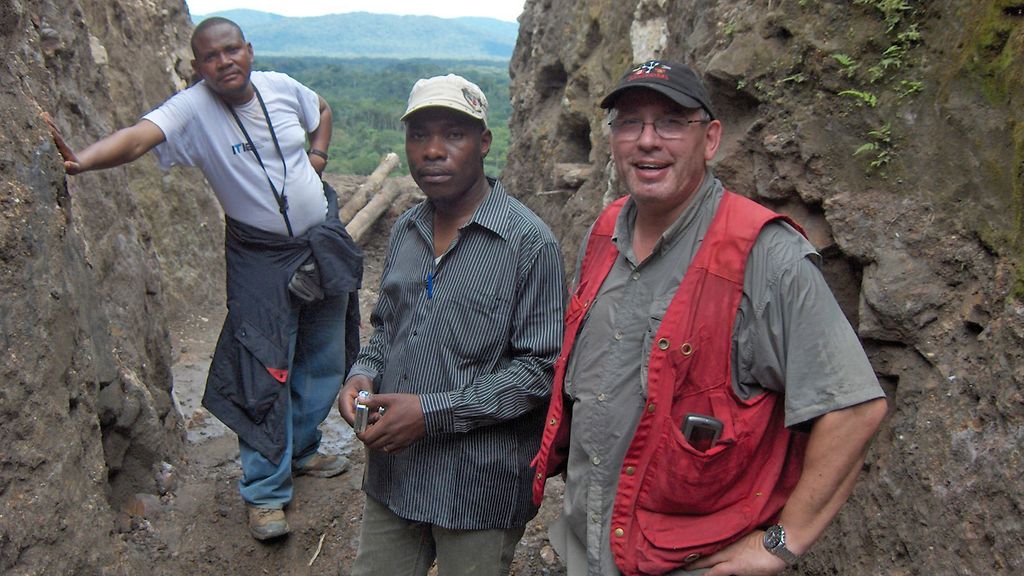

Uwe Naeher

Besuch einer artisanalen Zinnmine in Lolingue-2011

Bürgerkrieg, Kinderarbeit im Bergbau und eine humanitäre Krise prägen das Negativimage der Demokratischen Republik Kongo. Gleichzeitig ist der Flächenstaat ein zentraler Lieferant für die kritischen Rohstoffe Kupfer, Kobalt und Tantal. Letzteres wird als Coltanerz, oftmals gemeinsam mit Zinn gefördert. Auch Wolframerze kommen häufig aus denselben Abbauregionen. Daher hat sich der Begriff 3T (englisch: 3T, Tantalum, Tin, Tungsten) für diese Klasse der Konfliktstoffe etabliert. Gerne wird vergessen, dass das zentralafrikanische Land so groß wie Westeuropa ist. Die schiere Größe des Landes erfordert ein differenziertes Bild.

Der Wirtschaftsgeologe Uwe Naeher ist seit 30 Jahren bei Bergbauunternehmen in Kanada, der Demokratischen Republik Kongo, Gabun und Botswana tätig. Bis 2021 hat er als Landesdirektor beim Deutschen Geologischen Dienst (BGR) im Kongo das Projekt zur Zertifizierung von Konfliktmineralien (Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) geleitet. 2024 beriet er die EU bei dem Aufbau nachhaltiger Rohstoff-Wertschöpfungsketten mit Ruanda und ist seitdem als Vice President Geologie bei der Isebar Agentur für Rohstoffe und Nachhaltigkeit Gmbh tätig.

Im Interview will der Rohstoff- und Kongoexperte die Missstände im Land nicht beschönigen. Er schildert, wo die Herausforderungen bei geordneten Lieferungen von Rohstoffen aus der DR Kongo liegen - auch zum Vorteil des Landes und seiner Bevölkerung.

„Rohstoffe finanzieren den Konflikt“

Herr Naeher, welche Rolle spielen Rohstoffe im Kongokonflikt?

Die These, dass dieser Konflikt wegen den dortigen Rohstoffen geführt wird, kann weder anhand des ersten Kongokriegs (1996/97) noch für die Situation nach 2003 belegt werden. Rohstoffe dienen jedoch der Finanzierung, um den Konflikt im Gange zu halten. Fast alle Beteiligten des zweiten Kongokrieges (1998–2003) betrieben Handel mit den natürlichen Ressourcen der Gebiete, die sie kontrollierten, um damit auch den Krieg zu finanzieren. Dies gilt übrigens für alle am Konflikt Beteiligten, was oft unerwähnt bleibt.

Gibt es Chancen, dass sich die Lage bessert?

Friedensgespräche in Angola wurden von der Rebellengruppe M23 abgesagt, nachdem die EU Sanktionen gegen Ruanda erhoben hat. Mittlerweile gab es in Katar zwischen den beiden Ländern ein Gespräch. Auch haben sich die USA in die Verhandlungen eingeschaltet, um eigene Rohstoffinteressen durchzusetzen. Das lässt hoffen.

„Konflikt im Ostkongo ist ethnischen Ursprungs“

Die Konflikte im gegenwärtigen Kongo sind laut Uwe Naeher ethnischen Ursprungs, ausgelöst durch die Fluchtbewegungen hunderttausender Hutus nach dem Genozid an den Tutsis 1994 in Ruanda. Hinzu kommen jahrhundertealte Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Bevölkerungsgruppen und den sesshaften Bantustämmen um den Zugang zu Land, politischen Institutionen oder Staatsbürgerrechten.

Die Unfähigkeit der Zentralregierung, Sicherheit herzustellen, hat dazu geführt, dass die Bevölkerung in weiten Teilen dieser Region Anarchie, Willkür und exzessiver Gewalt ausgesetzt ist, die sowohl von Milizen als auch von der kongolesischen Armee ausgeübt wird.

Zudem gibt es einen Konflikt mit dem Nachbarland Ruanda. DR Kongos Präsident Tshisekedi wirft Ruanda vor, sich mithilfe der M23-Rebellen an den wertvollen Bodenschätzen im Ostkongo zu bereichern. Der ruandische Präsident Kagame stellt die Sicherheitsinteressen seines Landes in den Vordergrund und vor allem den Schutz der Tutsi-Minderheit im Kongo.

Im Januar und Februar 2025 haben die M23-Rebellen die Millionenstädte Goma und Bukavu erobert. Mit dem Konflikt verschärft sich die humanitäre Katastrophe im Ostkongo. Jetzt hat die M23 durch die Besetzung des Minengebietes um Rubaya eine der größten Coltan-Minen (SMB Mine) im Kongo unter Kontrolle.

Komplizierter Rohstoffbezug

Sprechen wir zunächst über den Kupferabbau. Deutschland kauft regulär Kupferkathoden aus dem Süden des Landes. Beim Kupfer ist das Sourcing fest etabliert. Was ist dennoch zu beachten?

Dass genau bekannt ist, aus welcher Mine das Erz kommt, und dass vor der Verhüttung keine unkontrollierte Vermischung stattfindet, indem zum Beispiel industrielle Minen Kupfererz aus dem artisanalen Abbau (sprich: von technisch sehr einfachen Klein- und Kleinstbetrieben) zukaufen und in den Prozess geben. Oder dies zumindest mit geregelten Prozessen und Unterstützung der Kleinbergleute geschieht und nicht auf Ausbeutung der Arbeitskräfte basiert.

Der Abbau des Batterieminerals Kobalt steht da mehr in der Kritik. Wie können deutsche Firmen unter Einhaltung umweltpolitischer, ethischer und sozialer Standards Kobalt aus dem Kongo beziehen?

Zunächst zur Klärung: Im Unterschied zum Coltanerz ist Kobalt nach international gültigen Standards KEIN Konfliktmineral und wird als Hydroxid in Mengen über 20.000 Tonnen exportiert. Wichtig ist zudem zu unterscheiden, wo die deutsche Firma Kobalt kauft: Handelt es sich um Kobalt, das große Bergbauunternehmen fördern - sprich industrielles Kobalt - oder um solches, das im Rahmen des artisanalen Kleinbergbaus gefördert wird. Bei den großen Unternehmen gibt es Inhouse-Nachverfolgungssysteme, beispielsweise beim chinesischen Bergbauunternehmen Congo Dongfang. Die Werke der Firma Umicore, die in großer Menge kongolesisches Kobalt raffiniert, sind durch die Responsible Minerals Initiative (RMI) zertifiziert. Umicore, Glencore, CMOC, Eurasian Resources Group (ERG), Tesla und weitere Partner haben zusammen ein Nachverfolgbarkeitssystem names Re|Source entwickelt, um Kobalt von der Mine zum E-Auto nachzuverfolgen.

Dongfang stand aber auch in der Kritik...

Richtig. Unternehmen müssen auch beim Bezug von industriellem Kobalt wachsam bleiben und ein Sicherungssystem zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten aufbauen. Dass auch große Bergbauunternehmen Standards nicht immer einhalten, ist allerdings kein spezifisches Problem der DR Kongo, auch wenn der Kongo aufgrund der grassierenden Armut womöglich anfälliger für unkontrollierte Ströme ist.

Beim artisanalen Kobaltabbau schweben mir Bilder von Kinderarbeit und ungesichertem Abbau vor Augen. Gibt es hier Chancen Kobalt sauber zu beziehen?

Der Kobaltabbau im Kongo ist nicht automatisch mit Menschenrechtsverletzungen verknüpft. Auch im Interesse der Menschen in der DR Kongo müssen wir da deutlich differenzieren. Meiner unmittelbaren, persönlichen Erfahrung nach sind es gerade die Menschen aus dem artisanalen Bergbau oftmals leid, dass ihre Existenz durch ein negatives Image im Ausland gefährdet ist. Der richtige Weg ist, den Kleinstbergbau bei der Implementierung internationaler Schutzstandards zu unterstützen und zu professionalisieren. Vor allem geht es darum, den artisanalen Bergbau beim Aufbau sicherer Bergbaupraktiken zu unterstützen. Dazu gehört erst mal die Entwicklung von Lagerstätten in vollständigen Bergbauzyklen. Dann gehört natürlich dazu, dass das Erzeugerland (und die Region) auch in ausreichendem Umfang von der Ausbeutung des Kobalts profitiert.

Was meinen Sie mit Bergbauzyklen?

Zum normalen Life Mine Cycle zählen: Exploration, Konstruktion eines Bergwerkes, Abbau und Schließung. Momentan sehen wir im Kleinbergbau nur die Abbauphase. Das ist wenig planbar und sehr unwirtschaftlich. Der Abbau erfolgt oft ohne Berücksichtigung von Sicherheit, Umwelt und Bevölkerung.

Worauf muss man beim Kauf von artisanalem Kobalt achten?

Der Abbau sollte nach anerkannten Standards zertifiziert sein. Dazu zählen der Responsible Cobalt Standard von der staatlichen Entreprise Générale du Cobalt (EGC)/Trafigura, der Kobalt Raffinade Lieferketten Standard (entwickelt von einschlägigen Institutionen) und die an Kobalt angepassten CTC-Standards der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).

In der Mine und entlang der Transportkette darf keine unkontrollierte Vermischung stattfinden und das Material muss durch eines der staatlichen Handelszentren abgewickelt werden. Für die Provinz Lualaba ist es das Musompo Trade Center in Kolwezi. Solche geschlossenen Lieferketten nennt man im Fachjargon Closed Pipe. Ohne Berücksichtigung des artisanalen Bergbaus wäre vielen Menschen in den Bergbauregionen die Lebensgrundlage entzogen. Beim industriellen Bezug sollte man darauf achten, dass die Unternehmen, von denen man bezieht, auch ernstgemeinte soziale Projekte vorantreiben.

„Etablierte Beratung vor Ort unerlässlich“

Ein Closed Pipe zu etablieren, anstatt auf allgemein im Land gültige Zertifizierungen zurückzugreifen, ist für Unternehmen natürlich sehr aufwändig.

Eine etablierte Beratung und Unterstützung vor Ort ist unerlässlich, um solch eine Closed Pipe-Lieferkette mit lokalen Partnern aufzubauen oder allgemein die Lieferkette sauber zu halten. Am besten wäre es, sein eigenes Due Diligence System umzusetzen - in Kooperation mit einem anerkannten Zertifizierungsunternehmen und einem international renommierten Partner/Rohstoffhändler.

Der Aufwand ist demnach groß.

Richtig. Allerdings kann sich der Aufwand sehr lohnen. Die Lagerstätten im Kongo haben den höchsten Gehalt an Kobalt weltweit (bis zu 15 Prozent) und der Kongo wird für die nächsten Jahre die Nummer eins in der Kobaltproduktion bleiben. Wenn man sich früh an der Entwicklung einer Lagerstätte beteiligt, lassen sich langfristige Liefergarantien mit attraktiven Konditionen vereinbaren. Man erhält einen kompetitiven Vorteil und Planungssicherheit.

Also hat sich der Aufbau eines breiteren, nicht auf einzelne Abbaustätten zielenden Systems für den lokalen Kleinbergbau bei Kobalt im Kongo offenbar nicht durchgesetzt.

Es gab seit 2018 drei Projekte: Das Mutoshi-Projekt der Firma Chemaf, das Kasulo-Projekt von Congo Dongfang/Huawei und das „Cobalt for Development“ oder Kisote-Projekt, finanziert von BMW, BASF, Samsung SDI und Samsung Electronics. Die ersten beiden sind schon beendet. Aufgrund von COVID und anderen externen Faktoren ist das letzte Projekt noch nicht richtig in Schwung gekommen, sondern nimmt eher die Rolle eines Vorzeigeprojekts ein.

Zum problematischsten Rohstoff: Tantal (Coltan) ist aus der IT-Branche nicht mehr wegzudenken. Im Ostkongo erfolgt der Abbau überwiegend unreguliert. Beim Sourcing aus dem Kongo sind die Hürden zudem besonders hoch.

Tantal unterliegt nach wie vor allen Konfliktmineralienverordnungen und ist damit an die Richtlinien der OECD und der EU zum Sourcing für Mineralien aus CAHRA-Ländern (Conflict Affected and High-Risk Areas) gebunden. Diese international gültigen Regelwerke umfassen strenge Richtlinien bestehend aus Risikoanalyse, Lieferantenanalyse, Berichtspflichten und Weiterem.

Hierzu zählen vor allem die Maßnahmenprogramme OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains, die Audits und Zertifizierung der International Conference of the Great Lakes Region ICGLR, eine Berichterstattung im Rahmen der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sowie die Einhaltung der EU-Konfliktmineralienverordnung.

Wiederum: ein erheblicher Aufwand.

Ohne Zertifizierungen (gemäß OECD und ICGLR) wäre alles Tantal aus den Ländern der Großen Afrikanischen Seen einem De-Facto-Embargo unterworfen, sprich: einem weltweiten Verbot für die Ausfuhr von Tantal aus der Region. Nur die Produktion und der Handel im Rahmen von Closed Pipe-Lieferketten gemäß den genannten Richtlinien wären legal. Auf Ruanda, Burundi, Tansania, Kenia und vor allem auf die DR Kongo entfallen rund 65 Prozent der globalen Tantalproduktion. Der Aufwand ist also alternativlos.

Coltan von chinesischen und russischen Netzwerken übernommen

Haben deutsche Unternehmen trotzdem Lieferketten für Tantal aufgebaut?

Deutschland war lange Zeit mit HC Stark und anschließend der Cronimet sowie einzelnen unabhängigen Aufkäufern in der Region stark vertreten. Die Projekte haben leider durch den Konflikt im Ostkongo und durch Reputationsverluste in Verbindung mit Konfliktrohstoffen ein Ende gefunden. Diese Ängste waren mit Sicherheit gerechtfertigt.

Was wir beobachten konnten ist, dass die bestehenden Lieferantennetzwerke, die zuvor die deutschen Unternehmen beliefert hatten, in kürzester Zeit ihr Material an chinesische und russische Unternehmen absetzen konnten. Ein russischer Händler hat sich schnell als größter Exporteur durchgesetzt. Die Lieferketten haben sich also verlagert, nicht zum europäischen Vorteil.

Wo liegen die Chancen beim Aufbau von Lieferketten?

Es gibt insgesamt große Chancen für europäische Unternehmen, sich aktiv in die Entwicklung von Lagerstätten einzubringen. In der DR Kongo hat das Bergbauministerium erst kürzlich zahlreiche Konzessionen zur Vergabe freigegeben. Solche Projekte haben einen langfristigen Entwicklungshorizont von mehreren Jahren. Alternativ kann man auch durch Beteiligungen an bestehenden Unternehmen nachhaltige und geschlossene Lieferketten organisieren.

Interessieren sich deutsche Firmen für die Konzessionsvergabe?

Leider bestehen gerade im deutschsprachigen Raum große Vorbehalte gegen solche vermeintlichen Hochrisiko-Investitionen. Mit der richtigen Expertise und dem richtigen Partner vor Ort überwiegen die Chancen und Vorteile aber bei weitem. Der belgische Umicore-Konzern hat zum Beispiel gerade eine Closed Pipe-Lieferkette für Germanium im Kongo entwickelt. Hier wird mit einem etablierten lokalen Partner eine Kupfer-Kobalt-Halde wieder aufbereitet.

„In der Provinz Katanga ist eine gewisse Wirtschaftsdynamik zu verzeichnen“

Was sollte Ihrer Meinung nach ein differenziertes Bild der DR Kongo umfassen?

Die DR Kongo verfügt in vielerlei Hinsicht über ein enormes Potenzial: Es gibt genug Wasserkraft, um halb Afrika mit Strom zu versorgen, genug Agrarfläche, um ganz Afrika und halb Europa zu ernähren. Die mineralischen Rohstoffvorkommen wurden bisher nur zum Teil erkundet. Wenn dieses Potenzial nachhaltig und industriell entwickelt würde, brächte das nicht nur Metalle in die industriellen Lieferketten, sondern auch sozio-ökonomische Entwicklung in die Region.

Schließlich sollte man im Hinterkopf behalten, dass der Kongo weltweit das größte frankophone Land ist. Kinshasa ist die größte frankophone Stadt und wird 2050 zu den 15 Megacitys mit über 30 Millionen Einwohnern zählen. Auch ist es das größte christliche Land in Subsahara-Afrika. Das Land könnte für deutsche Firmen attraktiv sein, nicht nur als Rohstofflieferant, sondern auch als Zukunftsmarkt. In den Südprovinzen Haut-Katanga und Lualaba ist eine gewisse Wirtschaftsdynamik zu verzeichnen, an der sich auch deutsche Unternehmen beteiligen.

Nach jahrelanger beruflicher Tätigkeit im Kongo, was möchten Sie uns noch persönlich zu dem Land und seinen Menschen sagen?

Kongo ist ein schönes Land mit zahlreichen, teils unbekannten Naturwundern und mit viel Geschichte. Ich habe in meinen 15 Jahren im Kongo eine Bewunderung für die Menschen entwickelt. Die meisten Kongolesen sind positiv und optimistisch - ganz anders als in Europa und Nordamerika, wo man trotz allen Reichtums chronisch pessimistisch ist.

Besonders gegenüber Expats, Fremden und Reisenden ist man generell offen und hilfsbereit. Auch die Gabe, sich durchzuwursteln, trotz aller Hindernisse, ist bewundernswert. Wann immer ich mich frage, wo eigentlich der Sinn meiner ganzen Arbeit im Kongo liegt, kann ich sagen: Damit die Kinder und die nächsten Generationen bessere Verhältnisse vorfinden als jetzt.

Das Interview führte Fausi Najjar von Germany Trade & Invest im April 2025.

Weitere Informationen

|